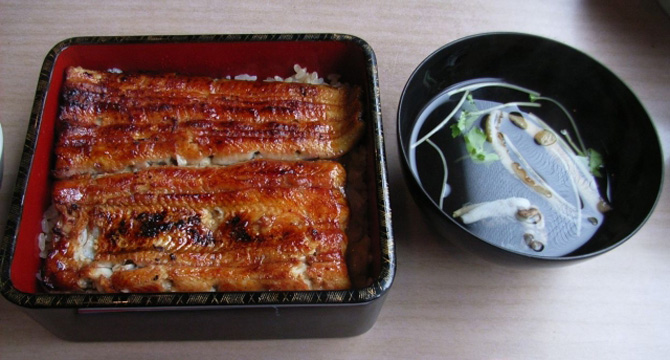

注目の成分

ビタミンA、ビタミンB2、DHA、EPA

ウナギに期待される効能

ガン予防、夏バテ・視力低下予防、美肌効果、血栓予防、動脈硬化予防、胃腸の働き強化

滋養強壮作用が高く老化防止に効果的なウナギ

ウナギには、内臓や皮膚、眼、粘膜などを強化し、免疫力を旺盛にしてくれるビタミンAを豊富にふくまれています。

疲労回復に欠かせないビタミンB1には、ご飯を効率よくエネルギーに変えてくれるので、うな丼はスタミナ回復に効果的な一品です。

美肌作りに必要なコラーゲンや血液をサラサラにして心筋梗塞や脳血栓を防ぐEPAや脳の働きを高めるDHAなども豊富に含まれています。

ウナギの肝臓や内臓などのキモには、ビタミンAがウナギの肉の部分の2倍以上も含まれています。

ウナギの体表のヌルヌルしているムコプロテインというタンパク質は、胃腸の粘膜を保護し、消化・吸収を助ける効果に期待できます。

ウナギに期待されるガン予防効果

魚などに含まれる優れた脂肪酸のDHA(ドコサヘキサエン酸)には、ガン、脳卒中、心筋梗塞、アレルギー疾患の予防に効果があると考えられています。

動物実験では、DHAには大腸ガン、乳ガン、子宮頸ガンを抑制する効果があることが確認されています。

EPA(エイコサペンタエン酸)もDHAと同じような働きをすることで知られています。

EPAには血液中の脂質の濃度を下げて血液を流れやすくしたり、脳を活性化させたりします。動脈硬化を抑制するので、免疫力を高め、ガン予防にも期待されています。

DHAやEPAなどの不飽和脂肪酸の一種は体内でつくることができないので、魚の脂肪分から摂取するのが効率的です。

ウナギ科 ウナギ(鰻)の栄養成分

可食部100gあたり 日本食品標準成分表2015年版(七訂)参照

| 鰻 養殖 生 | 鰻 きも 生 | 鰻 かば焼 | |

| 食物繊維 | 0 | 0 | 0 |

| カリウム | 230mg | 200mg | 300mg |

| カルシウム | 130mg | 19mg | 150mg |

| βカロテン | 1μg | 0 | 0 |

| レチノール | 2400μg | 4400μg | 1500μg |

| ビタミンD | 18.0μg | 3.0μg | 19.0μg |

| ビタミンE | 7.5mg | 3.9mg | 5.0mg |

| ビタミンK | 0 | 17μg | 0 |

| ビタミンB2 | 0.48mg | 0.75mg | 0.74mg |

| ビタミンC | 2mg | 2mg | Tr |

| DHA | 1100mg | 470mg | 1300mg |

| EPA(IPA) | 580mg | 150mg | 750mg |

単位:μg(マイクログラム)とは、

1g=1000mg=1000000μg

1μg=0.001mgになります。

Tr:含まれている量が最小記載量に達していない事を示します。

IPA(イコサペンタエン酸)はエイコサペンタエン酸とも呼ばれ、EPAの略称が用いられます。

日本人の1日に必要な食事での摂取基準量(2015年版)

| 30歳~49歳 男性 | 30歳~49歳 女性 | |||

| 推奨量 | 耐用上限量 | 推奨量 | 耐用上限量 | |

| 食物繊維 | 20g以上 | – | 18g以上 | – |

| カリウム | 3000以上 | – | 2600以上 | – |

| カルシウム | 650mg | 2500mg | 650mg | 2500mg |

| ビタミンA | 900μg | 2700μg | 700μg | 2700μg |

| ビタミンD | 5.5μg | 100μg | 5.5μg | 100μg |

| ビタミンE | 6.5mg | 900mg | 6.0mg | 900mg |

| ビタミンK | 150μg | – | 150μg | – |

| ビタミンB2 | 1.6mg | – | 1.2mg | – |

| ビタミンC | 100mg | – | 100mg | – |

ビタミンAはβカロテン+αカロテン+レチノールの総量になります。耐用上限量は野菜などの食材で摂取する場合は問題ないですが、サプリメントなどで摂取した場合に悪影響が発生する可能性のある数値になります。

DHA・EPAの理想的な摂取量は、1日1g以上摂取することが望ましいとされます。

食べ合わせによる相乗効果

ウナギ+小松菜:風邪予防

ウナギ+山芋:疲労回復

ウナギ+卵:老化防止

ウナギ+米:滋養強壮

ウナギ+山椒:抗酸化作用向上、消化促進

ウナギが苦手な方の食べ方

脂肪分や独特の臭みが苦手な方は山椒を添える事で解決できる可能性があります。

辛みに属する山椒は、ウナギの脂肪の酸化を抑制して防腐・殺菌効果に役立ち、臭みを消し、消化を促進する働きがあります。

コメント